Hintergrund

- Home

- Hintergrund

Die Kemink-Methode

Ende der 1970er-Jahre hat Hans Kemink einen einfachen starren Hackrahmen mit besonderen Zinken und Häufelkörpern entwickelt. Mit diesem ist es möglich, sämtliche Arbeitsgänge zu bewerkstelligen. Hierzu benötigt man einen Schlepper von etwa 40–60 PS. Das Prinzip ist einfach, aber seine Handhabung muss konsequent nach den Vorgaben angewendet werden. Daher hat Kemink das Gerät nur mit Beratung verkauft. Die Beratung entsprach eher einer Bodenlehre. Kemink erklärte in der Praxis wie der Boden auszusehen hat und welche Arbeitsschritte dafür notwendig sind.

Es gibt keine Schädlinge, sondern kranke Pflanzen bzw. kranke Böden.

Das Erstaunlichste ist, dass auch auf jegliche Düngung verzichtet werden kann, ohne Ertragseinbußen hinzunehmen. Selbst nach 20 Jahren Bewirtschaftung mit dieser Methode, scheint der Pflanze an Nährstoffen nichts zu fehlen, da sie immer noch gesund auf diesen Äckern wächst und keine Ertragseinbußen zeigt. Joan S. Davis: Biologische Transmutation - Lebensstrategie ... www.agraffenverlag.ch/wp-content/uploads/2016/02/Joan-S.-Davis-Biologische-Tra Und der Boden? Es zeigt sich, dass im Laufe der Zeit die Krümelstruktur des Bodens immer besser wird, die Durchwurzelung des Bodens in immer tiefere Schichten vordringt. Selbst Möhren bilden ihre Feinwurzeln bis über 1m in den Boden. Durch intensive Durchwurzelung steigt mit der Zeit der Humusgehalt und bindet so wieder CO² im Boden. Damit könnte die Landwirtschaft einen wesentlichen Teil zur Verhinderung der beginnenden Klimakatastrophe beitragen. (Wie viel CO² im Boden gebunden wird, wenn der Humusgehalt auf der Ackerfläche Deutschlands um 0,5% gesteigert wird, müsste einmal wissenschaftlich ausgerechnet werden) Der wesentliche Punkt bei der Bearbeitung des Bodens ist die Beobachtung, sowohl der klimatischen Bedingungen als auch des Bodens als Gesamtheit. Erst dann, wenn das Bewusstsein geschärft ist, kann gezielt eingegriffen werden, um dem Boden zu einer optimalen Struktur zu verhelfen. Schadstoffe wie Schwermetall werden vom Boden absorbiert, und nicht von den Pflanzen aufgenommen. Ob diese Stoffe noch im Boden vorhanden sind, ist wissenschaftlich nicht untersucht worden.

Niedriger Nitratgehalt der Früchte

Lange Lagerfähigkeit

Keine Stoffe, die Allergien auslösen

Höchste Bekömmlichkeit, z.B. bei Kohl keine Blähungen, selbst bei gestillten Säuglingen

Unübertroffene Werte bei der Biophotonenanalyse (Nach Pop)

Um „tote Böden“ wieder zu verlebendigen, ist am Anfang ein hoher Bedarf an Schlepperarbeitsstunden nötig. Des weiteren sehe ich die Kapazität für einen Familienbetrieb mit reinem Ackerbau auf maximal 20 ha begrenzt. Es dürfte allerdings kein Problem sein, mit geeigneten Computerprogrammen den Schlepper autonom fahren zu lassen. Weiterhin sehe ich auch die Möglichkeit, mit geeigneten mechanischen Zusatzgeräten, die z.B. über eine Kamera gesteuert werden, sämtliches Unkraut zu entfernen. Somit wäre keine Handarbeit mehr nötig. So ausgerüstet, ließen sich Flächen von 30 ha und mehr pro Schlepper durchweg bewirtschaften.

Es scheint, dass sich die heutige Wissenschaft mit dem Phänomenen Boden/Pflanze sehr wenig beschäftigt. Anfang des 20. Jahrhundert wurde sich mit dieser Thematik weitaus mehr befasst. Erkenntnisse, die der Wissenschaftler Raoul H. France in seinen Büchern (u.a. „Das Endaphon“) beschrieben hat, werden heute kaum noch zur Kenntnis genommen. Seit Beginn des 21. Jahrhundert hat man festgestellt, dass Pflanzen sehen, fühlen, riechen, hören und Töne von sich geben können (GEO kompakt Nr. 38) Weshalb sie diese Fähigkeiten entwickelt haben, bleibt für die Wissenschaftt weitestgehend noch ein Rätsel. Peter Wohlleben hat in seinem Buch „Das Geheime Leben der Bäume“ verdeutlicht, wie Bäume miteinander kommunizieren und die Lebensgemeinschaft Wald anhand von Beobachtungen geschildert.

Für das Kemink-Prinzip hat sich die Wissenschaft bisher nicht interessiert, wahrscheinlich, weil es allen wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht. Es scheint unwahrscheinlich, dass ein Boden nach 20 Jahren Bewirtschaftung ohne Dünger und Pflanzenschutzmittel weiterhin seine Erträge bringt und das in bester Qualität. Ignoriert wird auch, dass der Humusgehalt nicht sinkt, im Gegenteil ansteigt. Der PH Wert passt sich den jeweiligen Bodenbedingungen an und bleibt ohne Kalkung auf dem entsprechenden Niveau.

Die industrialisierte Landwirtschaft zeigt heute eine absurde Energiebilanz zwischen input und output von 9:1. Auch die neue EU-Agrarreform, die als Durchbruch gilt, fördert weiterhin die Großbetriebe, deren Folgekosten der Verbraucher zu zahlen hat.

- Höhere Anfälligkeit der Nahrungspflanzen und Tiere

– Hoher Bedarf an künstlichem Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln

– Intensive Mechanisierung und Rationalisierung unter Wegfall von Arbeitsplätzen

– Weitere Vernichtung der natürlichen Landschaft zur Anpassung an technische Belange

– Weiterer Rückgang der freilebenden Pflanzen- und Tierarten

– Auslaugung der Böden bis zur Erosion

– Zunehmende Überschwemmungen bei Starkregen, da die Böden verdichtet sind

– Gewässerverschmutzung und Schadstoffanstieg in den Nahrungsmitteln

– Drastische Erhöhung des Energiebedarfs

– Lange Transportwege und dadurch zusätzliche Konservierung, Verarbeitung und Lagerhaltung

– Subventionen zum Abfangen von Überschüssen

– Weiterhin eine hohe finanzielle Belastung für Verbraucher durch Umweltschäden wie Hochwasser, Belastung der Umwelt durch starken Rückgang der Biodiversität. - Belastung des menschlichen Organismus durch Schadstoffe und schlechte Nahrungsmittelqualität

Offensichtlich hat die Agrarlobby immer noch einen sehr starken Einfluss auf unsere Politiker. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass wir durch bestimmtes Handeln unsere Biosphäre so sehr schädigen, dass die Kosten nicht mehr überschaubar sind. Ein Umdenken ist dringend Notwendig.

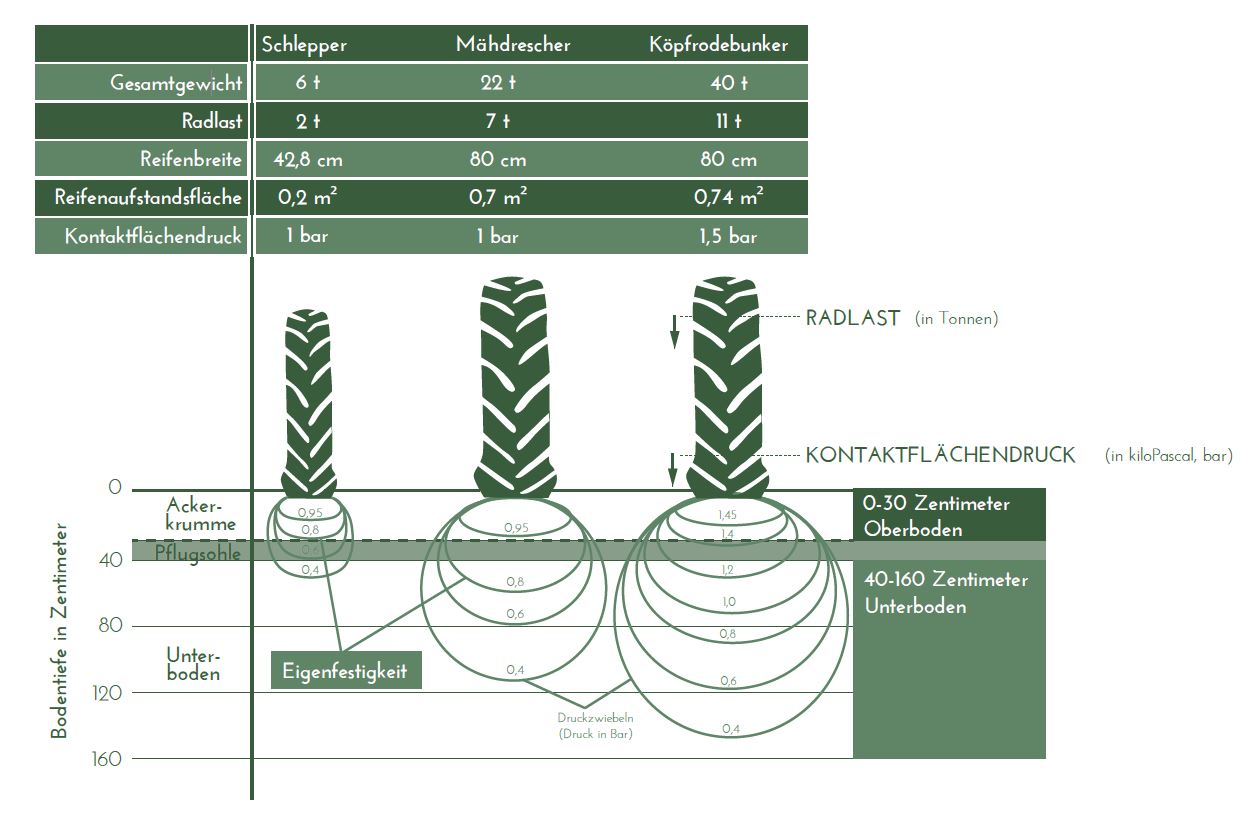

Ohne Zweifel ist die Bodenfruchtbarkeit unserer Ackerböden durch Bodenverdichtungen in den letzten 70 Jahren in erheblichen Maßen gesunken. Die Folgen sind bekannt:

– Verdichtungen schwerster Art bis in 2m Tiefe

- Verringerung des Wurzelraumes für Pflanzen

- Vernichtung der Krümelstruktur und der Bodengare

- Starker bis katastrophaler Bodenabtrag (Erosion) durch Wasser und Wind.

Immer höherer Dünger- und Spritzmittelaufwand verschlimmert die Situation. Der Zustand unserer Kulturböden ist, wie Bodenstrukturuntersuchungen zeigen, erschreckend schlecht geworden, so dass die Pflanzenwurzeln in den meisten Fällen nur noch 10 cm tief in den Boden einzudringen vermögen.

Auf einen Nenner gebracht:

Bodenfeindliche Technologie und gesteigerte viel zu schwere Mechanisierung im Landbau fügen der Biozönose schweren Schaden zu. (Biozönose: biologische Organisation von Pflanzen, Mikroflora und Mikrofauna)

Weiterhin werden dem Boden bei Mineraldüngung Ballaststoffe zugeführt, Substanzen, die nicht als Pflanzennährstoffe verwertet werden können. Diese Ballaststoffe machen mengenmäßig mehr aus, als die Nähstoffe, die in den Düngemitteln dem Boden zugeführt werden. Sie summieren sich von Jahr zu Jahr, es sind überwiegend Säurereste. Bei einer Reinnährstoffdüngung von 560 kg/ha benötigt man 2400 kg/ha Düngemittel. Das heißt, an Ballaststoffen werden 1830kg/ha in Form von Schwefelsäure und Chorreste dem Boden zugeführt gegenüber 560 kg/ha an Düngenährstoffen.

Das biologische Gleichgewicht im Boden, das vom Bodenleben, der Bodengare, den Bodenkolloiden und dem Regelsystem geprägt ist, wird durch die Zufuhr von hohen Mengen an Ballaststoffen und Säureresten empfindlich gestört. Insbesondere werden die Feinstoffe „Kolloide“, die für die Sorption der Nährstoffe und Wasser verantwortlich sind, ungünstig verändert.

Bodenaufbau

Um überhaupt wieder „bodengerechte“ Verhältnisse zu schaffen, das heißt Harmonie und Gleichgewicht herzustellen, muss der Boden neu aufgebaut werden. Dazu verhilft das Kemink – (und von mir weiterentwickelte) Bodenbearbeitungssystem. Es beruht auf einer pfluglosen Bearbeitung, ohne den Boden zu wenden. Dafür wird eine tiefe Bodenlockerung (mit einer schmalen Schar) in Verbindung mit der Anwendung einer wohldurchdachten Dammkultur angestrebt. Auf technische Details des Gerätes möchte ich hier verzichten, dafür soll „technisches Denken“ durch „ökologisch – biologisches Denken“ am Boden ersetzt werden

Ordnung im Boden

Bei richtiger Anwendung des Gerätes erfolgt:

- eine Auflösung vorhandener Bodenverdichtungen bis in tiefere Schichte (80 – 90 cm)

- die Erhöhung des Wurzelraumes für die Pflanzen, demzufolge

- eine starke Vermehrung der Wurzelmasse

- eine Aktivierung des Stoffkreislaufes im Boden, so dass pilzlichen und tierischen Schädlingen der Nährboden entzogen wird und auf Einsatz von Bioziden verzichtet werden kann.

- Erhöhung der Wasseraufnahmefähigkeit und der wasserhaltenden Kraft des Bodens

- die Herstellung eines optimalen Porenvolumens, dadurch besserer Atmungsgasaustausch

- Wiedererlangung einer hervorragenden Bodengare mit lebend verbauter Krümelstruktur (bis zu 60 cm tiefe)

- gleich gute Erfolge auf leichten Sand, Ton oder Lehmböden.

Ein neu aufgebauter Boden zeigt erstaunliche Resultate

Die gemachten Erfahrungen mit dieser Art der Bodenbearbeitung sollten zu einem Umdenken auf dem Sektor Bodenbearbeitung und Bodenhygiene führen.

Die Erfahrungen sind:

- Auf Dünger und Pflanzenschutzmittel zur Schädlings und Unkrautbekämpfung kann verzichtet werden.

- Das Unkrautproblem bereitet keine Schwierigkeiten mehr.

- Es werden befriedigende Erträge von hoher Qualität erzielt.

- Das Bodenlebewesen (Edaphon) kommt wieder zur vollen Entfaltung.

- Die Bodenstruktur und Bodengare entwickelten sich optimal.

- Große schwere Schlepper werden durch leichtere mit geringerer PS-Leistung ersetzt.

Der Weg zur Heilung des Bodens

Die Agrarwissenschaft – und nicht nur diese – vertritt unbeirrt den Standpunkt, dass der Boden mit dem Entzug der Nähstoffe durch die angebauten Pflanzen und der Nähstoffauswaschung ständige Nährstoffverluste erfährt und somit eine Ergänzung durch die Mineraldüngung unumgänglich ist. Seit der Einführung des Studiums biologischer Agrarwissenschaft hat sich an dem Denkmodell nichts geändert. Im biologischen Anbau wird der Mineraldünger durch organische Dünger ersetzt, was nicht immer automatisch zur Qualitätssteigerung beiträgt.

Dem gegenüber erscheint das Keminksystem nach wie vor geradezu revolutionär (obwohl es schon seit den 70er Jahren zumindest in kleineren Kreisen bekannt war). Im Folgenden möchte ich diese Art der Bodenbearbeitung und deren Auswirkung erläutern.

Das Verfahren beruht im Wesentlichen darauf, die Voraussetzungen für die tragenden Säulen der Bodenfruchtbarkeit zu schaffen und zu optimieren. Dazu gehören:

- das Porenvolumen des Bodens

- der Wasserhaushalt

- die Bodengare

- eine stabile Krümelstruktur

- die ganzheitliche Einheit von Boden-Wurzelsystem und dem Edaphon

- Erhöhung des Humusgehaltes

Die alten bez. neuen Erkenntnisse sollen hier erläutert werden. Sie könnten dazu beitragen, die hohe Leistungsfähigkeit des Bodens bei Anwendung der von mir erweiterten Keminkmethode ohne jegliche Art Düngung (biologische Transmutation) und Pflanzenschutzmitteln zu erklären.

Porenvolumen

Die Pflanzenwurzeln, wie auch die um die Wurzel lebenden Bodenorganismen sind von ihrem Lebensraum abhängig. Dieser Lebensraum ist ein Hohlsystem, das aus verschieden großen Poren besteht. Dem Hohlraumsystem im Boden – dem Porenvolumen- fällt eine entscheidende Aufgabe zu, es wirkt als Lunge und Kieme zugleich und besorgt den Austausch von Luft und Kohlensäure (CO2), dient also der Bodenatmung.

Als optimal gilt, wenn der Boden 50% Hohlräume aufweist, davon die eine Hälfte mit Luft, die andere mit Wasser – im Ton-Humus-komplex gebunden

- grobe Poren (größer als 0,03mm) dienen der Durchlüftung des Bodens. Die Wurzel und

Bodenorganismen atmen und sind auf die Sauerstoffzufuhr angewiesen.

- mittlere Poren (0,003-0,03 mm) bilden das Wasserleitungssystem des Bodens und dienen der Regenspeicherung (Feuchtigkeitsreservoir)

- Feine Poren unter 0,003 mm speichern in Zeiten der Dürre die letzten Wasserreserven und dienen damit der Erhaltung des Bodenlebewesens.

Wasserhaushalt

Der aktive Wurzelraum wird durch Strukturschäden und Krumenverdichtung empfindlich beeinträchtigt. Die Pflanze ist durch die aufkommende Sperrschicht von den Wasservorräten im Untergrund abgeschnitten und damit auch der sommerlichen Dürre preisgegeben. Bei Regenwetter ist Wasserstauung über der Verdichtungszone die Folge und das bedeutet Verwässerung der Krume. Die Pflanze steht bald zu nass, bald zu trocken, sie wird in ihrer natürlichen Abwehrkraft so geschwächt, dass sie gegen Krankheiten und Schädlingsbefall anfällig wird. Wie deutlich die Pflanze auf Strukturstörungen reagiert, kann man an ihren Wurzeln ablesen.

Die Pflanzenwurzeln ist das Spiegelbild des Bodens. (Sekera)

Meinen Beobachtungen zur Folge, ist diese Symbiose zwischen Pflanze und Boden in der Lage, im Sommer den morgendlichen Tau aufzunehmen, und somit die Bodenfeuchtigkeit aufrecht zu erhalten. Auch hohe Luftfeuchtigkeit kann von Pflanzen in Zusammenarbeit des Edaphons genutzt werden.

Bodengare

Die Entstehung der Bodengare beginnt mit der Verkittung mineralischer Einzelpartikel durch anorganische Kolloide wie Tone und Huminstoffe zu winzigen Aggregaten. Unter dem Einfluss des ständig aktiven Edaphons und des fortwährenden, aber auch absterbenden Wurzelwerkes mit seinen feinsten und dichten Verzweigungen bilden sich allmählich größere Bodenpartikel. Kolonienbildene

Bakterien und die in oberen Bodenschichten anzutreffenden Mikroalgen sind durch Klebwirkung an dem lockeren Zusammenfügen einzelner Bodenpartikel und kleinster Bodenkrümel beteiligt.

Die Zellgare, auch mikrobielle Gare genannt, ist, im Gegensatz zur Plasmargare an noch vorhandenen Zellen erkennbar. Im Frischmist z.B. sind zwischen 2500 und 6000 Zellen (In Messquadrat zu zählen) nachzuweisen. Ein solcher Stallmist mit diesen hohen Zellzahlen ist aber für die Pflanze unzuträglich. Er wäre vergeudet, würde er in den Boden eingebracht. Als Bodenbedeckung (Flächenkompostierung) bildet er eine „Nährdecke“ für die Mikroorganismen. Seine Energien kommen also den Bodenlebewesen zugute.

Anders beim Mistkompost, in ihm sind kaum noch Zellen vorhanden. Kompost ist für die Pflanzenwurzel uneingeschränkt tauglich, er ist bereits „vorverdaut“.

An der Entstehung der Zellgare ist ein Millionenheer von Kleinstlebewesen und Mikroben beteiligt. In den oberen Zentimetern eines Bodens können 10 h5 Pilze enthalten sein, sowie pro Gramm Boden bis zu 10h9 Bakterien und 10h6 Actinomyceten enthalten und tätig sein.

Man hat errechnet, dass allein die fädigen Pilze in einem einzigen Gramm Boden dieser Erde aneinandergereiht die Länge von 100 Metern und mehr erreichen können und dass die Menge der Mikroorganismenzellen in einem Gramm Erde hunderte Millionen, ja viele Milliarden betragen kann. Aus einer einzigen Bakterie können unter günstigen Bedingungen in zwei bis drei Tagen

Millionen Bakterien entstehen.

Die Plasmagare ist wie folgt zu definieren: Sie ist, im Unterschied zur Zellgare, praktisch zellfrei. Während die Zellgare vorwiegend aus Zellen in Größenordnungen oberhalb von 1/1000 Millimeter besteht, besteht die Plasmagare aus Partikeln (keine Zellen), die auf jeden Fall weit darunter – im Bereich der Kolloide – liegen.

Die Plasmagare sind an der lockeren, feinkrümeligen Erde, die keine gröbere Krümel mehr bildet, zu erkennen. In der Plasmagare sind zellulare Strukturen aufgelöst, auch die der verarbeitenden Mikroben. Die große Bedeutung der plasmatischen Gare liegt darin, dass die Beziehung zwischen mineralischem und organischem Kristall (Moleküle) in Kraft tritt.

Während die Pflanzenwurzel in der Zellgare (der Abbauschicht) geschädigt wird, entwickelt sich in der Plasmagare rasch ein schnellwüchsiges, feinstrukturiertes System der Nähr- und Haarwurzel.

Die Bildung der Krümelstruktur

Die Bildung einer stabilen Krümelstruktur wird durch die Leistung der Bodentiere erreicht. Abgestorbene Mikrobenkolonien und die Rückstände aus den Lebenstätigkeiten der Bodentiere kleben mit feinsten Verwitterungsresten zusammen und bilden die gröberen, teilweise mit bloßem Auge sichtbaren Krümel. Die Mikroben verdauen diese Krümel und kleiden sie mit „Humustapeten“ aus, so dass eine Gare entsteht, wie sie auf mechanischem Wege nie so vollendet erreicht werden kann. Die Wurzelhaare tragen in hohem Maße zur „Lebendverbauung“ der Krümelstruktur bei, indem sie Bodenkrümel und winzige Mineralteilchen umwachsen und umklammern und Mineralstoffe freisetzen.

Die Mikroorganismen und Bodenkleintiere mit ihren klebrigen Ausscheidungen, den Schleimmassen, Myzelien und Pilzhyphen verbinden die einzelnen Bodenteilchen zu lebenden Brücken und Organismenketten und verleihen somit dem ganze Gefüge Festigkeit und Elastizität. Der stärkste Regen ist nicht imstande, Mikrobenkolonien aufzulösen und wegzuschwemmen, sie kleben außerordentlich stark zusammen.

Einzellige Bakterien sind als Kolloide anzusehen und besitzen wie diese erhebliche Oberflächenkräfte und somit Bindekräfte. Das Gel der Wurzelhauben aller Wurzelverzweigungen und die dünnen Schleimauflagen der zarten Wurzelhaare tragen zur Lebendverbauung im durchwurzelten Bodenraum bei.

Nicht die Fläche, sondern der durchwurzelte Bodenraum ist unser Grundbesitz. Sekera

Das Geheimnis der Wurzelhaare

Forscher fanden heraus, dass eine einzige Winterroggenpflanze eine Gesamzwurzellänge von mehr als 600 km hat, wobei ein täglicher Zuwachs von mehr als 5 km angenommen wird. Nimmt man zu diesen Wurzelteichen auch noch die Wurzelhaare, dann erreicht das Wurzelwerk des Roggens eine Länge von 10.000 km bei einem täglichen Zuwachs von etwa 80 km.

Die kaum vorstellbare Ausdehnung des Wurzelwerkes kann nur so erklärt werden, dass die Pflanze in ihrem Streben zu überleben, alle vorhandenen Räume im Bodengefüge aufsucht, um Feuchtigkeit und Nährstoffe zu erreichen. Hohes Porenvolumen und günstige Beschaffenheit solcher Poren erlauben eine freie, fast ungehinderte Durchdringung des Bodens. Die Natur hat also für die Versorgung der Pflanze mit Nahrung einen äußerst feinstrukturierten Rezeptionsapparat entwickelt, der jeden Forscher immer wieder in Erstaunen setzt, allerdings landwirtschaftlich so gut wie nicht mehr genutzt wird.

Bei Getreide stehen pro Quadratmillimeter bis zu 400 Wurzelhaare, die einen Durchmesser von 6-20 Mikrometer haben. Man schätzt die Gesamtzahl solcher Wurzelhaare einer Roggenpflanze auf 1200 Milliarden!

Die zarten Gebilde der Wurzelhaare bleiben nur wenige Tage, oft aber auch einige Wochen am Leben. Die Endzellen der einzelnen Wurzelhaare werden durch die Wurzelhaube gegen mechanische Verletzungen von außen her geschützt. Die Membranen der jeweils äußeren, ältesten Haubenzellen verschleimen, wobei sie sich ablösen und gemeinsam eine gallertartige Masse, Schleimhülle – auch als Mucigel – bezeichnet, bilden. Das Mucigel enthält Zuckerabkömmlinge in Form von Fructose, Glucose und Suchrose. Die Mucigel-Oberfläche ist eng mit den Bodenteilchen in Berührung. Bodenmikroorganismen und Wurzelzellen leben in einer gemeinsamen Gallertmasse.

Die einzelnen Wurzelhaare sind von einem hauchdünnen Film Gel-artiger Substanzen bedeckt. Im Mucigel (Schleimhülle) können organische und anorganische Stoffe Aufnahme finden, die sowohl den Wurzelzellen, der Bodenlösung als auch den am und im Mucigel befindlichen Mikroorganismen entstammen. Es handelt sich um hoch komplizierte organische Substanzen, die den Wuchs- und Hemmstoffen zuzuordnen sind. Zwischen den einzelnen Wurzelhaaren ist stets Raum für die Ansiedlung und Beherbergung der verschiedenen lebenden und nicht lebenden Bodenkomponenten. Es sind unterschiedlichste Mikroorganismen, in Zersetzung befindliche organische Reste, Mineralteilchen, Wasserhäutchen und feinste Gasbläschen an und zwischen ihnen feststellbar. Werden Wurzelhaare mittels Mikro-Chirurgie durchgeschnitten, dann fließt das Grundplasma aus, bis sich eine neue Membran gebildet hat. Die Wurzelhaare und die in schleimigen Klümpchen zusammen liegenden Haubenzellen sind die Voraussetzung für die Lebenverbauung des Mikro-Enaphons mit den winzigen Bodenteilchen. Bakterien, Pilze, Algen bilden oft ständige oder vorübergehende Lebensgemeinschaften, die Zoogloen

Das Mikroedaphon sondert Lösungsprodukte ihres Stoffwechsels ab, eine Reihe von Mikroorganismen bilden auf ihrer Zellwand Gallertkapseln und Schleime, die dann mit dem verschleimenden Wurzelhaubenzellen und/oder Wurzelhaaren größere Aggregate bilden. Innerhalb solcher Lebensgemeinschaften bildet sich eine Art Lebens-Mirkrokreislauf heraus.

Auch das Ausmaß des pflanzlichen Stoffwechsels im Wurzelbereich ist verblüffend: Die Schleimabsonderung durch die Wurzelhaube zum Beispiel von Mais hat eine Größenordnung von 1000 Tonnen! Pro Hektar und Vegetationsperiode ergeben.

Studien zeigen, dass das ganze Feinwurzelwerk mit den kaum zu zählenden Wurzelhaaren am Aufbau der Lebensgemeinschaften teilhaben kann. Die fädigen Formen von Bakterien, Pilzen und Algen bilden eine geradezu ideale Vernetzung. Alle Bodenorganismen und deren Stoffwechselprodukte stellen innerhalb der Nahrungskette im Boden eine günstige Energiequelle für das Edaphon dar. Die Wurzelhaare und das Wurzelgelee mit stets darin vorkommenden Mikroorganismen sind für die Mobilisierung der Nährstoffe und für die Verfügbarkeit der einzelnen Elemente von höchster Bedeutung. Man kann davon ausgehen, dass die Pflanze diese Prozesse im Boden steuert.

Herstellung eines gesunden Ackerbodens

Betrachtet man das Ökosystem Wald im Vergleich mit dem ganzheitlichen Lebenssystem: Ackerboden – Kulturpflanze – Wurzelsystem – Bodenlebewesen (Edaphon), so erkennt man viele Gemeinsamkeiten zwischen Waldboden und Ackerbau.

Die Forschungsergebnisse über die Mobilisierung der Bodennährstoffe durch Wurzelhaare und Wurzelgelee wie überhaupt über die Vorgänge im Wurzelbereich (Rhizospäre) lassen erahnen, welches Potential an Lebensgemeinschaften und verfügbaren Nährstoffen ein gesunder Boden bereitstellt. Das ist wohl auch das „Geheimnis“, bearbeitet man den Boden nach den Grundsätzen der von mir erweiterten Keminkmethode. Jegliche mineralische oder sonstige Düngung ist überflüssig. Pflanzen werden so gut wie gar nicht von Schädlingen befallen. Die Früchte haben die höchste Qualität (Biophotonenanalyse Pop). Der Humusgehalt steigt, die Durchwurzelung des Bodens wird von Jahr zu Jahr tiefer.

Für Forscher würde sich hier ein weites Feld öffnen, um viele offene Fragen und Zusammenhänge zu klären. Wie z.B. Humusversorgung, Humuserhaltung, dauerhafte Bodenfruchtbarkeit sowie Lebensmittelerzeugung mit höchster Qualität, und was das für unsere Gesundheit bedeutet.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt: Das System zielt nicht nur alleine auf tiefe Lockerung und damit Sauerstoffversorgung im Wurzelbereich, sondern erreicht durch die Dammkultur einen weiteren bedeutenden Effekt:

- In den Dämmen erfolgt eine „Mikrokompostierung“ der Ernterückstände und anderer organischer Substanzen.

- Durch Anhäufeln der Dämme – nach bestimmten Grundsätzen – wird nicht nur ein vielfältiges Bodenlebewesen aktiviert, es werden auch Nährstoffe mobilisiert und bereitgestellt.

Auch Sir Albert Howard hat die Vorzüge einer Dammkultur erkannt und praktiziert. Er berichtete darüber in seinem Buch „Mein landwirtschaftliches Testament“ (1943).

Die Anhäufelung folgenden Sinn:

- Die neugebildeten Wurzeln können den stark durchlüfteten Boden der Dämme durchsuchen.

- Die für die Mycorrhiza–Bildung geeignete Bedingungen werden hergestellt.

- Die Standfestigkeit z.B. des Getreides wird bei Regen wesentlich erhöht.

- Der Boden trocknet nicht aus.

Auszug aus: Frederic Vester: „Die Kunst vernetzt zu denken“, 3. überarbeitete Auflage, 2003, S.108

„Kein Lebewesen kann für sich allein existieren. Nur die enge Vernetzung zwischen allen Lebewesen macht ein Überleben möglich. (…) Erst allmählich beginnen wir die Geheimnisse der meist noch unbekannten Vernetzung zu lüften; denn in ihrer Mehrzahl sind sie unsichtbar. Kaum sind wir uns etwa der ständigen Hilfe von Mikroben bewusst. Ohne sie aber können wir nicht verdauen, fehlten uns lebenswichtige Vitamine und Haut und Schleimhäute wären nicht geschützt. (…) Natur ist (…) die Basis unseres Daseins, die wir im Begriff sind (…) zu zerstören. Naturschutz muss in der Tat aus einer neuen Perspektive gesehen werden: Wir brauchen die Natur. Nicht sie uns!“